top of page

連絡:

◇ レポート提出期限

2019年6月7日(金)17:00(担当教員研究室前のボックスまで)

以下に実験の写真を掲載しますので、手順を思い出しながら作成しましょう。

◇ 2020年2月中にレポート返却と解説を行います。具体的にはレポート評点の基準を説明します。学生レポート内容の例を紹介し、プリント教材を使用して講義内容を復習するので必ず出席のこと。

2019年度通年 地域環境工学実験(シラバス)

金曜日 5・6・7・8時限目(農学生命科学部124号室)

・農学生命科学部地域環境工学科3年生対象

5月17日 第5回 土粒子の密度試験

5月24日 第6回 一面せん断試験

5月31日 第7回 土の締固め試験

※遠藤担当分のみ掲載しています。詳細はシラバスをご覧ください。

【 2019年度の地域環境工学実験の様子 】

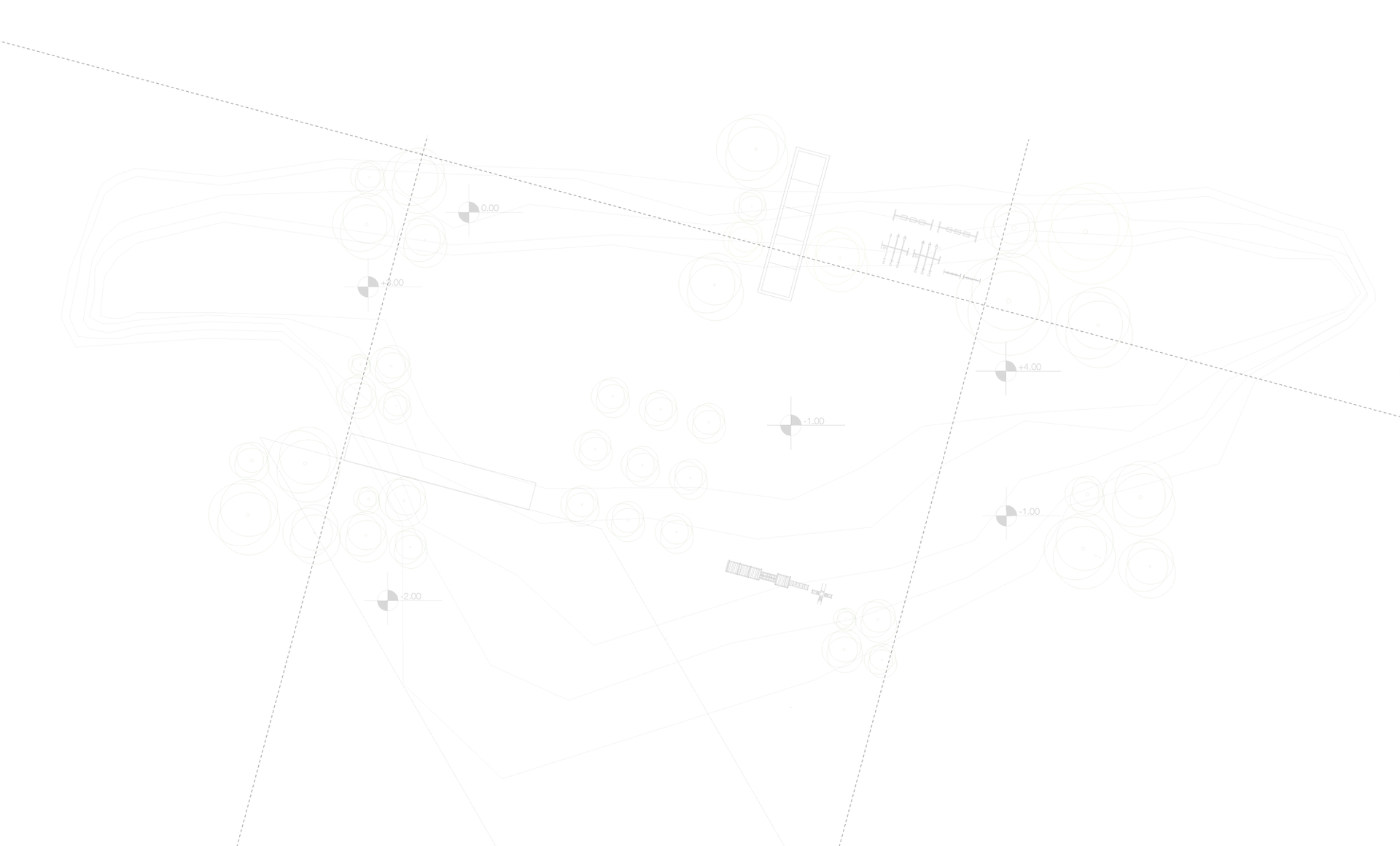

第7回 土の締固め試験(2019年5月31日)の様子

モールド+底板の質量m1を測定したあとに、加水して目標含水比調整した試料土をモールドの中に適量投入します。含水比調整では土の玉が無くなるまで混ぜます。

2.5kgのランマーをガイドストッパーの高さ30cmまで持ち上げてそのまま自由落下させることで1層25回ずつ×3層締固めます(真っ直ぐにランマーを落とす)。

各学生がなるべく均等に様々な操作ができるよう「含水比調整→試料投入→締固め→分解→秤量→」の操作を代わりながら行っていました。

締固め後は最上部のカラーを取り外し、モールドに入っている締固め土の体積を1000c㎥に調整するため、直ナイフ等を使って試料上面を綺麗に削ります。

第6回 粘土の一面せん断試験(2019年5月24日)の様子

第6回 粘土の一面せん断試験(2019年5月24日)の様子

直径6.0cm、高さ1.0cmに成形した円盤状粘土供試体をせん断箱の中に入れている様子です。供試体が斜めにならないよう時間をかけて慎重に入れていきます。

ポータブル型の一面せん断試験機は装置の機械要素の動き方を理解していないと取り扱うことができないため、操作・載荷・計測を慎重に行いました。

今回の実験では、4段階の垂直荷重のもとで、せん断力、水平変位、垂直変位を30秒間隔で計測しました。計測結果をもとにクーロンの破壊線を描画します。

一部の班で、技術上・安全管理上のトラブルが発生したものの、何とか無事に終了しました。少しでも3年生の実験技術が向上すること�を願っています。

第5回 土粒子の密度試験(2019年5月17日)の様子

はじめにピクノメーター(質量mf)の検定を行います。ストッパーとセットの番号が一致していることを確認しましょう。

風乾土を12~15g程度秤量して検定済のピクノメーターの中に投入します。今年度は10名近くが試料をこぼしてしまいました。

試料土と水を投入したピクノメーターを煮沸している様子。本来であれば3時間ぐらい煮沸が必要ですが本日は20分間で完了。

土+水の体積を100c㎥調度にして秤量・測温します。k値を算出のため風乾土の含水比測定を行って土粒子密度を算出します。

【 2018年度の地域環境工学実験の様子 】

第7回 土の締め固め試験(2018年5月25日)の様子

まずは、締固めに使用するモールドと底板の質量m1(g)を秤量します。含水比調整の際に必要なバット等の秤量も忘れずに。

含水比調整を行っている様子。初期含水比w0(%)のmt(g)のを目的含水比w1(%)にするためにΔmw(g)の水を加えます。

含水比調整後の試料土をモールドに充填した後、2.5kgのランマーを使って3層×25回突き固めます(落下高さh=30cm)。

締め固め後にカラーを取り外し、容積V=1000c㎥になるよう整形した後、上下面を削り含水比測定用の土を採取します。

第6回 粘土の一面せん断試験(2018年5月18日)の様子

供試体(直径6cm, 高さ1cmの信楽粘土)を整形している様子。試料整形用カッター内面にグリスを塗布してから押出します。

第2段階目の垂直荷重をピストンに作用させるために、ウェイトCを青色の載荷板に載せて30秒間隔で諸量を測定している様子。

30秒間隔で測定するのは、①水平変位δ、②垂直変位h、③荷重計の読みrです。応力―歪み線図を作成するのに重要なデータ。

第4段階目の垂直荷重(ウェイトA+B+Cの3枚を載荷)をさせたのちにせん断している様子。設定せん断速度は0.2mm/min。

第5回 土粒子の密度試験(2018年5月11日)の様子

ピクノメーターを検定している様子。ピクノメーターを100c㎥の水で満たした後に秤量・測温を素早く行うのがポイント。

黒石市内のリンゴ園で採取した黒ボク土と、五所川原市内の水田で採取した低地土の各風乾試料をピクノメーターに投入中。

土壌懸濁液を煮沸後、よく冷ましてからピクノメーターに注水し100c㎥に調整したあとで秤量と測温を素早く行います。

土壌懸濁液が入ったピクノメータに注水している様子。この後に100c㎥に調整し素早く秤量・測温するのに手間取ります。

bottom of page